a cura di Liliana Curcio

Con grande dispiacere abbiamo appreso la scomparsa di Paolo Portoghesi (1931-1923), architetto e scrittore che iniziò il suo percorso culturale con un amico e un mentore d’eccezione: parliamo di Leonardo Sinisgalli.

Portoghesi ricordava Sinisgalli con affetto immenso e quando nel 2013, in occasione dei 60 anni dall’uscita del primo numero della rivista Civiltà delle macchine, pubblicammo, Gian Italo Bischi, Pietro Nastasi ed io il volume “Civiltà del miracolo”, un’antologia di articoli tratti dalla rivista negli anni dal 1953 al 1958, Portoghesi, unitamente a Gillo Dorfles, molto volentieri accettò di scrivere una postfazione al libro, in realtà una testimonianza.

Ci fa piacere riproporre alle amiche e agli amici di Nuova Lettera Matematica questo scritto di Paolo Portoghesi ricordando inoltre che quest’anno festeggiamo i 70 anni della rivista sinisgalliana Civiltà delle Macchine.

Dopo l’articolo di Portoghesi riproponiamo una descrizione di Civiltà delle Macchine fatta dallo stesso Leonardo Sinisgalli in un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Mattino” il 10 giugno del 1978.

CIVILTÀ DELLE MACCHINE[1]

di Paolo Portoghesi

Per chi scrive, “Civiltà delle Macchine” è stata molto di più di una occasione precoce di lavoro. E’ stata una iniziazione, una esperienza di quelle che lasciano un segno indelebile nella vita per il suo valore formativo. Anzitutto fu l’occasione che mi consentiva di conoscere un uomo che ammiravo da quando ero un ragazzino e avevo sempre desiderato incontrare, che avevo visto durante una conferenza senza avere il coraggio di parlargli e che finalmente potevo scoprire da vicino nella sua personalità così ricca e complessa.

Mi aiuta molto a ricostruire quanto avvenne, ormai dopo più di sessanta anni fa, il fatto che lui scrisse di questo nostro incontro (cinque anni dopo) sulla Fiera Letteraria del 1957, parlando del mio primo libro, la piccola monografia su Guarino Guarini.

“Quando veniva da me, le prime volte, in uno scantinato di Piazza del Popolo dov’era la sede del mio primo ufficio romano verso la fine del 1952, Paolo Portoghesi era ancora un ragazzo, timido, magro, scarmigliato. Era uscito appena dal Liceo e non portava nelle tasche né racconti né versi. Aveva una cartella gonfia di libri sotto il braccio, ma non erano grammatiche né dizionari, non erano romanzi polizieschi o racconti di fantascienza, erano libri antichi, libri rari. Erano libri seri ch’egli aveva trovato frugando sulle bancarelle o nei magazzini di Piazza del Collegio Romano, di Via Sistina, di Via Ripetta: Vitruvio, Vignola, Lodoli, Cartesio, Ramelli… Si possono rosicare i muri per mancanza di calcio. Evidentemente Portoghesi riusciva a divorare tutta quella roba. Si faceva le ossa con quel cibo indigesto. S’era iscritto da poco alla facoltà di architettura, ma si era scelto i suoi compagni fra i matematici e i fisici. Non è nella natura delle cose impegnare subito l’intelligenza in certi exploits: si rischiano i capitomboli e gli esaurimenti nervosi. Portoghesi sembrava dunque vittima di astratti furori. Un giorno portò una documentazione fotografica meravigliosa delle sue esplorazioni borrominiane. Cercava pane per i suoi denti. E lo trovò via via che gli studi si approfondivano e la barba gli cresceva sulla faccia. In 4 anni il ragazzo ha lavorato sodo. Tra un esame e l’altro, tra l’una e l’altra esercitazione, ha inserito i suoi studi e le sue analisi. Non è ancora architetto laureato ma è sicuramente un critico, un intenditore, un esperto. C’è stato qualche esempio di precocità nella critica: Rivière, Gobetti, Bigongiari hanno scritto di letteratura, di storia, di poesia a poco più di vent’anni. Ora può sembrare mostruoso tanto senno, tanto acume, tanta saggezza e precisione di giudizio in una testa ancora quasi puerile. La storia dell’architettura è rimasta un poco il retaggio, direi quasi lo hobby di eruditi di provincia. Si leggono infatti succose relazioni sui castelli dell’Alto Adige o sui nuraghi, sul barocco leccese o sulle case di Procida. È una storia raccontata per episodi. Non c’è stata la sintesi grandiosa, un De Sanctis, neppure un Settembrini. Niente che assomigli lontanamente a Vitruvio o all’Alberti e neppure al Milizia o al Lodoli. Non c’è un testo critico, moderno, esaltante, come li hanno avuti la poesia e la pittura. Forse, recentemente, in questo dopoguerra, Mumford, Giedion, Read, Argan, Zevi, Quaroni hanno allargato con i loro studi la cerchia degli amateurs, ma c’è tanto lavoro da fare!”

“C’è tanto lavoro da fare”: ecco uno degli aspetti più importanti dell’impronta che Sinisgalli ha lasciato sulla mia sensibilità: l’idea che la cultura umana è come una foresta in cui bisogna cercare senza mai stancarsi, seguendo strade maestre, strade secondarie, viottoli, strade interrotte, sottraendo all’oblio cose importanti che si nascondono e si mimetizzano tra i tronchi e le foglie. Sì, la dimenticanza colpisce non solo le cose trascurabili ma anche quelle importanti e spesso, cercando con attenzione ed ostinazione, si scoprono cose di straordinaria attualità, più “moderne” di quelle che facciamo all’insegna di una modernità prevedibile e scontata.

Così in quegli anni è nata in me la voglia di trovare il nuovo nell’antico e l’antico nel moderno, prima che mi accorgessi che lo stesso principio l’aveva enunciato Louis Sullivan, il maestro di Franck Lloyd Wright che lo ricorda nella sua “autobiografia”.

Ma continuiamo a leggere il testo della “Fiera Letteraria”:

“La comparsa di Portoghesi suscita, naturalmente, molte speranze. L’architettura è davvero una noble art come la boxe, e, oggi, gl’interessi dell’architetto e soprattutto le sue responsabilità sono cresciute. In questa nuova era che si è aperta con tanto clamore e tante apprensioni, l’architettura può fare da mediatrice tra la crudeltà e lo zelo degli ingegneri e la distrazione, l’ignoranza degli utenti, pubblici o privati. Tante volte è stata lamentata la disattenzione dei grandi organi d’informazione (giornali, radio, TV) nei riguardi dell’architettura, che viene relegata nei notiziari e nella cronaca, e diventa spesso soltanto materia di scandalo o di polemica. Le feste che sono state fatte a Portoghesi da Labò e da Zevi sono un buon sintomo. Per toccare la compiutezza filologica di questo saggio (Guarino Guarini.1624- 1683, Electa editrice, Milano) Portoghesi si è cimentato in numerosissimi e felici interventi sul corpo e sulle immagini dell’architettura barocca. Probabilmente questo studio non è che uno scampolo della ricca messe di prove e riprove, scoperte, restituzioni, spolverature che egli va compiendo, con acume e cautela, con amore e tremore intorno al genio di Borromini. Si può forse persino scoprire il filo nascosto della sua tesi. Può darsi che Portoghesi ci dia prima o poi un romanzo-saggio (sul tipo di Pater o della Woolf, di James o della Banti) dedicato all’architettura barocca. Tutti siamo capaci di segnare un titolo, di arrivare perfino a indicare i capitoli di un libro da fare. Ma l’autore è uno solo. lo vedo già questo libro, vedo i tre grandi personaggi di contorno: Il gesuita Bonaventura Cavalieri (1635: Geometria indivisilibus continuorum nova quodant ratione promota), il teatino Guarino Guarini (1671: Euclides adauctus), il gesuita Gerolamo Saccheri (1973: Euclides ab omni naevo vindicatus). E Gongora e il Greco, la scoperta dell’immaginario

la scoperta dell’infinitesimo dy diviso dx = f’(x), la scoperta degli sviluppi in serie delle funzioni trascendenti, la croce di Cartesio, il vuoto di Torricelli. Al centro Borromini e i suoi crucci, le sue emicranie, le cuspidi, le spirali, il suicidio. Tutto questo integrato con le scoperte di ottica e la lavorazione delle lenti e il taglio delle pietre, e qualcosa di più che ci sfugge, il coraggio delle metafore, le vene varicose, 1e estasi meteorologiche, potrebbero spiegare le flessioni e le fusioni delle linee delle forme degli imbuti, l’aggressività, la violenza, l’eccitazione, il delirio della poesia barocca”.

Le conclusioni di Sinisgalli danno una idea del suo inimitabile talento, della forza di provocazione di quel suo voler rimescolare tutto: scienza, arte, letteratura, antica saggezza popolare, esoterismo persino.

L’invito a scrivere un libro-romanzo su Borromini divenne presto per me un obbligo, anche se poi mi è venuta a mancare la voglia di immaginare al di là dell’opera la vita vissuta che le sta dietro e che l’ha resa possibile. Dominato dal demone della filologia, quando scrissi la mia Storia di San Carlino, pubblicata nel 2002 e dedicata a Sinisgalli, mi limitai a fornire al lettore i dati su cui costruire un racconto. Altri hanno però accettato l’intuizione e la sfida di Leonardo, e non sempre facendo un lavoro inutile. Segnalo in questo senso i libri di Ruggero Orlando (Francesco, 1994); Andrea Bellasi (Borromini, 1997); Leros Pittoni (Francesco Borromini, L’Iniziato, 1995); Giuseppe A. Spadaro (Il caso Borromini, 1992); Jake Morrissey (The Genius in the Design, 2005); Thierry Vila (Le batisseur, 2008).

Tornando a “Civiltà delle Macchine” e a piazza del Popolo, dove aveva sede la redazione della rivista, ricordo bene l’atmosfera di attesa che si era creata intorno a Sinisgalli che veniva dall’esperienza della rivista Pirelli ed era deciso a superare la formula sperimentata per coinvolgere gli esponenti più autorevoli della cultura italiana sui temi del progresso scientifico, della tecnologia, della industria, della società. L’ingegnere-poeta aveva le carte in regola per far questo: appassionato di Matematica, amico di scienziati illustri, era l’autore di un’indimenticabile manifesto in cui una macchina da scrivere Olivetti era posta accanto a un calamaio su cui spiccava una rosa. Aveva le carte in regola perché, oltre ad essere tutto questo, era figlio di contadini lucani, un uomo del Sud che si era formato a Milano nel clima della avanguardia architettonica, senza dimenticare le sue radici in una civiltà diversa carica di saggezza che aveva una grande inquietante eredità da offrire alla cultura moderna.

Difatti in “Civiltà delle Macchine” circolava un’atmosfera in cui l’entusiasmo per le possibilità di riscatto legate allo sviluppo della società industriale si univa alla consapevolezza delle difficoltà che potevano derivare qualora, come aveva ipotizzato Sigfried Giedion nel suo celebre libro Mechanization takes Comand, la macchina avesse sostituito l’uomo al comando dei processi di sviluppo. Il primo articolo di fondo, scritto da Ungaretti affrontava il tema all’insegna della speranza ma senza nascondersi la realtà. Sinisgalli aveva pubblicato nel 1948 I Nuovi Campi Elisi in cui è viva la presenza di una civiltà contadina che ha ancora qualcosa da insegnarci, la stessa che Carlo Levi descrive nel suo capolavoro. Insomma in Civiltà delle macchinenon c’è solo la caduta di diffidenza nei confronti delle macchine ma anche, in sintonia con il cinema di quegli anni, la sensazione che il progresso meccanico richiede un “supplemento d’anima” e l’arte ha il compito di crearlo. La contraddizione produttiva che emana da quelle pagine, risfogliando oggi le cinque bellissime annate, è l’impadronirsi gioiosamente, senza più censure di regime, della cultura delle avanguardie storiche e nello stesso tempo la voglia di superarla, di rimescolare le carte, di fare – come suggeriva Persico – “punto e daccapo”.

In quel momento io partecipavo in pieno di quella stessa contraddizione e avevo già imparato da Bertolt Brecht che “le contraddizioni sono speranze”. Leggevo Bernanos e Simone Weil, i libri di Mounier sul personalismo e le proposte politiche di Adriano Olivetti. Parlando con Sinisgalli, capivo che il suo desiderio era di operare, senza ipocrisie, una sintesi tra la profondità incontrollabile dei sentimenti e gli obblighi della intelligenza.

Ero arrivato a bussare alla porta della redazione dalla malleveria dei genitori della mia fidanzata d’allora, Anna: due scienziati, Otto Cuzzer e Vittoria Notari che era stata mia professoressa di Matematica. Sinisgalli mi accolse con quella curiosità piena di credito che si ha verso i giovani. Per il primo numero, scrissi una scheda sull’Acustica architettonica inneggiando alla biblioteca di Viipuri di Alvar Aalto e la recensione di un libro di Olivetti; per il secondo scrissi il mio primo saggio su Borromini. Il titolo e l’argomento li dettò Sinisgalli come del resto quasi tutti gli altri titoli dei diciotto articoli scritti per le cinque annate della rivista, in gran parte riuniti qualche anno dopo in un libro dal titolo Tecnica Curiosa pubblicato da Enzo Crea e Bruno Caruso. Gli argomenti trattati sono la documentazione di un dialogo che ha avuto un grande peso sulla mia formazione, perché riguardando in larga misura aspetti della eredità storica, rafforzavano in me la convinzione che l’indagine sul passato è un nutrimento necessario per vivere il presente in condizioni di vera libertà, per decidere del futuro in modo responsabile.

L’articolo che preferisco dei diciotto pubblicati è quello che s’intitola: “Si leggano i paesi”. Anche in questo caso il titolo e la scelta dell’imperativo spettano a Sinisgalli ma in quel testo c’è già quella tendenza, a mettere in rapporto le pietre con la vita, che mi ha guidato negli anni e mi ha fatto scegliere come prima casa, la “casa dei sette fienili” nel villaggio di Calcata.

Calcata 7 settembre 2013

[1] Portoghesi ha pubblicato su CdM i seguenti articoli: “Borromini in ferro” a. I, n. 2 (marzo 1953); “Serrature meravigliosi ordigni” a. I, n. 3 (maggio 1953); “Dal mito allo standard” a. I, n. 4 (luglio 1953); “Ombre e ruote” a. I, n. 5 (settembre 1953); “Perpetuum mobile” a. II, n. 1 (gennaio 1954); “Vitruvio” a. II, n. 2 (marzo 1954); “Ultime notizie sugli automi” a. II, n. 3 (maggio 1954); “Macchine gotiche” a. II, n. 4 (luglio 1954); “Le illusioni ottiche” a. II, n. 5 (settembre 1954); “Un nuovo Leonardo” a. II, n. 6 (novembre 1954); “I disegni tecnici di Leonardo” a. III, n. 1 (gennaio 1955); “La piramide” a. III, n. 2 (marzo 1955); “Je veux imiter les chinois” a. III, n. 3 (maggio-giugno 1955); “Si leggano i paesi” a. III, n. 5 (settembre-ottobre 1955); “L’esperimento la martella” a. III, n. 6 (novembre-dicembre 1955); “L’architetto Guarini” a. IV, n. 1 (gennaio-febbraio 1956); “Arricciatrice e gualchiera” a. V, n. 4 (luglio-agosto 1957); “Luca Pacioli e la Divina Proportione” a. V, n. 5-6 (settembre-novembre 1957).

CIVILTÁ DELLE MACCHINE

di Leonardo Sinisgalli

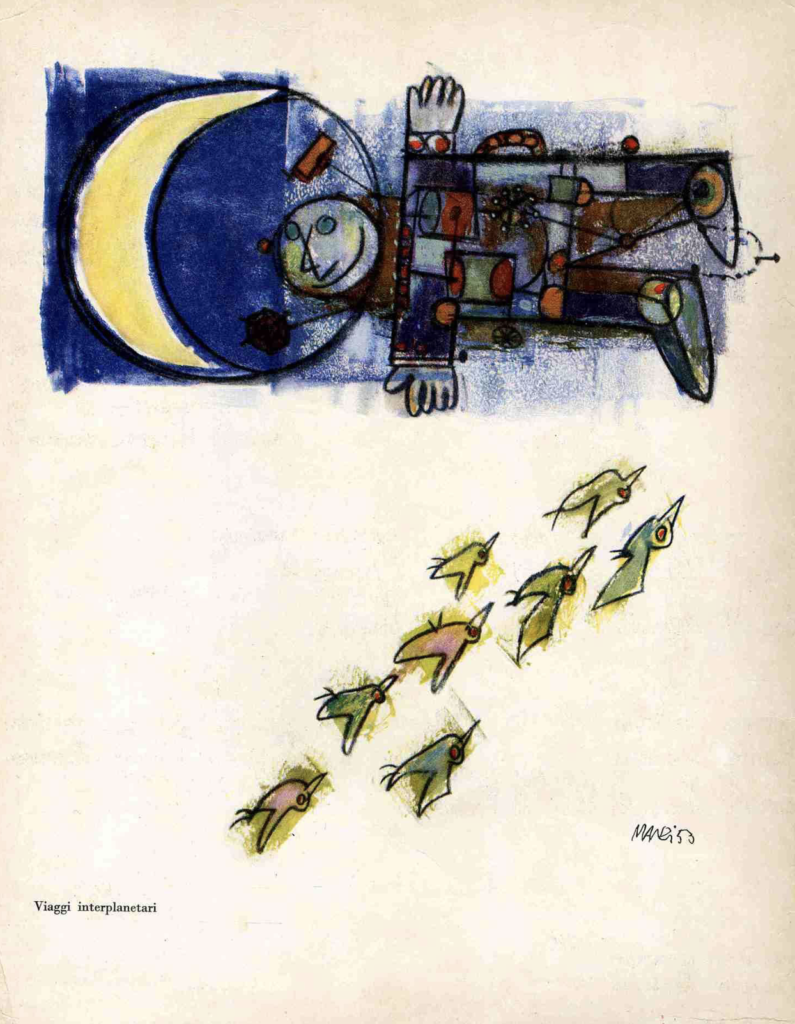

Con la data “gennaio 1953”, stampata in maiuscoletto sotto il titolo tutto maiuscolo e bodoniano, comparve fresco di inchiostri tipografici torinesi il primo numero di “Civiltà delle macchine”, rivista bimestrale di ottanta pagine che non portava sigle editoriali ma indicava sul frontespizio, in basso, soltanto la proprietà – Finmeccanica, Roma – e l’indirizzo, Piazza del Popolo 18, nonché il nome del direttore responsabile che ero io. La copertina in cartoncino bianco, ruvido, di un formato rettangolare largo, quasi quadrato, non era lucida ma aspra come un foglio da disegno; e disegni a penna, schizzi su foglietti incollati sopra il fondo, erano riprodotti in lito, come un trompe-l’oeil. Esattamente erano venticinque i disegni di uccelli estratti dalla raccolta del Comandante Giacomelli, l’interprete più acuto degli studi leonardeschi sul volo.

Così la rivista dichiarò subito il suo patrono, Leonardo da Vinci, al quale rendeva omaggio in un bell’articolo pubblicato nell’interno, “Leonardo restituito” di Vittorio Somenzi.

Il primo numero stampato dalla ILTE (stabilimento tipografico torinese del Gruppo IRI) tra l’ansia, la frenesia, l’entusiasmo denuncia chiaramente le pecche di un’operazione condotta con il cuore in gola: incertezza nella stampa del colore, nella titolazione, nella scelta dei documenti. In compenso offriva, sul piatto un cibo forte, di sapore insolito, una vivanda nuova e ricca, non una poltiglia, o un minestrone, neppure un hors d’oeuvre.

C’erano già i primi articoli lunghi di 15, 20, 30 cartelle, che con i numeri successivi divennero vere e proprie monografie di 60, 70 e perfino 100 pagine dattiloscritte. Questa fu una delle novità della rivista che non chiedeva ai collaboratori frammenti, sfoghi, umori, ma riflessioni, indagini esaurienti. Per un numero uscito alla vigilia delle vacanze fu pubblicato per intero un romanzo inedito, il primo e ultimo romanzo cibernetico italiano, forse mondiale.

Furono tradotti e commentati, tra l’altro, da uno stratega dello Stato maggiore tutti insieme i capitoli del “De Bello Gallico” sull’assedio di Alarico e la vittoria di Cesare su Vercingetorige. Furono pubblicati i Libri di Archimede sull’equilibrio, la memoria di Evaristo Galois sulla Teoria dei Gruppi, il trattato di Goethe sui colori, il saggio di Carnot sui principi della Termodinamica, gli scritti di Avogadro sulle molecole, la storia delle geometrie non-euclidee, le esperienze di Volta sulla pila, ecc.

Fin dai primi numeri si cominciò a parlare di elettronica e delle sue applicazioni, di cibernetica, di missilistica, di astronautica. Portammo noi la contabilità dei primi voli spaziali. Il generale Crocco espose la teoria matematica e il progetto di un volo spaziale intorno all’universo. Il professore De Finetti informò i lettori sulle conquiste della scienza statistica e le applicazioni della statistica matematica all’industria. Il matematico Picone presentò le prime macchine italiane del suo Istituto di Calcolo e spiegò i metodi per la risoluzione di alcuni problemi di alta meccanica. L’ing. Krall, allievo e assistente di Levi-Civita e di Volterra, scrisse alcuni stupendi ritratti critici dei suoi maestri. Vittorio Somenzi fu un collaboratore tra i più assidui e un prezioso consigliere nei dibattiti di Storia della Scienza.

Nacque l’idea (poi copiata da tutti) di mandare gruppi di bambini in visita alle fabbriche. Fu l’avvio di una impresa indimenticabile che diede frutti meravigliosi di cui gratificano ancor oggi gli studiosi di pedagogia, di psicologia, di arte infantile. Le scuole elementari o di avviamento di Nasino, di Grottamurella, di Castellammare, di S. Andrea di Badia Calavena, di Santarcangelo di Romagna, piccole scuole di borgo frequentate da bimbi contadini, condotte da maestri geniali e umili, vissero un’avventura che si dovrebbe chiamare storica: l’incontro dell’innocenza col miracolo del lavoro moderno di officina e di cantiere.

Fu stampato al torchio un libro a Verona “I bambini e le macchine” diventato rarissimo: erano incisioni su linoleum, macchinette e ferri casalinghi o di bottega, che reggono ancora il confronto con Arp, con Picasso. Serrate in nero su bianco quelle sagome di vecchi arnesi incantano come simboli sacri.

“Civiltà delle macchine” non volle essere una rivista per intellettuali, ma per lettori attenti, curiosi. Ebbe La simpatia di Einaudi, di Mumford, di Gropius, di Nervi, di Ponti, anche di Carli e di Agnelli. Luraghi, come si sa, ne fu il santo protettore. Fu letta dai giovani delle università, dei politecnici, delle accademie. La sua affermazione fu il frutto di un programma che implicava, da un lato, il rispetto della pagina scritta, e, dall’altro, la chiarezza delle idee e delle ipotesi contro le astrattezze della cultura critica alla moda.

Alcuni collaboratori scrissero per la Rivista le loro pagine più belle. Ricordo i saggi di Paci e di Argan e le commosse rievocazioni di Giuseppe Raimondi. Un’acuta analisi delle dottrine di Einstein fu fatta da Otto Cuzzer; e lo zelo dei redattori si spinse al punto di pubblicare anonime, nei cantucci delle colonne, come culs de lampe, alcune poesie che sono le antesignane di quelle che poi si definirono “tecnologiche”. I versi trovarono sempre un posto d’onore; non si trattava, certo, di versi sentimentali e neppure didascalici. Furono disseppelliti alcuni poemi di Maxwell, nientemeno; furono tradotti Esiodo e Lucrezio; fu presentata un’antologia dei poeti futuristi, e molti giovani engagés furono accolti nelle colonne del “Semaforo” che era una rubrica da leggere in piedi più che a tavolino.

Nelle grandi querelles del secolo la Rivista intervenne con decisione: ricordo fra tutte le discussioni sull’Industrial Design, e sulla Cibernetica. Il dottor Pannaria, un chimico specializzato nei trattamenti contro l’usura dei metalli, con l’appoggio di Francesco Severi poté esporre in forma seducentissima le sue teorie sul principio di Scambio, sull’Antimateria, sull’Antimondo.

La direzione s’era proposto di ridurre al minimo indispensabile l’utilizzazione della fotografia e di beneficiare dell’aggressività del segno e del disegno e del colore, nonché di tutto l’immenso materiale – visivamente inedito – che si poteva attingere nei laboratori e negli studi di progettazione. Furono sottolineate le analogie esistenti tra l’arte moderna e quelle strabilianti tavole o lastre o diagrammi provenienti dagli istituti di ricerca. Fu fatta perfino una mostra, a Valle Giulia presentata insieme con Prampolini, che aveva per titolo “Arte e Industria”.

Uno dei vanti fu la creazione del primo scrivano automatico, l’Adamo II, concepito da un filosofo del linguaggio, Ceccato, e da un ingegnere elettronico, Maretti. Ceccato avviò sulla Rivista la pubblicazione dei suoi studi di logica ed espose i principi di traduzione in impulsi meccanici di alcune operazioni del pensiero. Adamo II meritò articoli e interviste (uno dei più convinti ammiratori fu Buzzati) come se si trattasse di un redivivo personaggio di Poe.

Nessun numero della Rivista finì mai nel cestino: la maggior parte degli abbonati (si stampavano 10 mila copie spedite in omaggio in tutto il mondo ai delegati, ai corrispondenti, ai soci, ai clienti delle Aziende del Gruppo) faceva rilegare i sei numeri annuali della pubblicazione. La facciata, vale a dire la copertina, ebbe cure particolari. In genere veniva confezionata da noi in redazione. Ce ne furono alcune firmate da Burri, da Kline, da Mathieu. Le più originali anticiparono il Concettualismo.

Il miglior elogio non venne dall’Italia. La più esaltante presentazione fu fatta dal Terzo Programma della BBC in una conversazione di 15 minuti di Reyner Banham, condirettore di Architectural Review e autore di famosi saggi sul Movimento Moderno e sul Design. Banham pubblicò lo scritto dedicato a “Civiltà delle Macchine” sul giornale della Radio inglese “The Listener”.Il giornalismo deve qualcosa a “Civiltà delle Macchine”; deve qualcosa anche la cultura che è insieme capitale di idee e capitale di immagini.

Ulteriori informazioni: Fondazione Sinisgalli

Una grave perdita, ma dobbiamo innanzi tutto ringraziare di avere avuto per tanti anni un personaggio così, e ringraziare per le opere e gli scritti che ci ha lasciato. Pensare che il nostro Paese ha attraversato un periodo caratterizzato da personaggi come Sinisgalli, Portoghesi, Dorfles ci fa sperare che sia ancora in grado di esprimere qualcosa, anche se da quello che si vede e si sente in questi mesi non sembra ci sia molto da sperare